みなさんこんにちは。

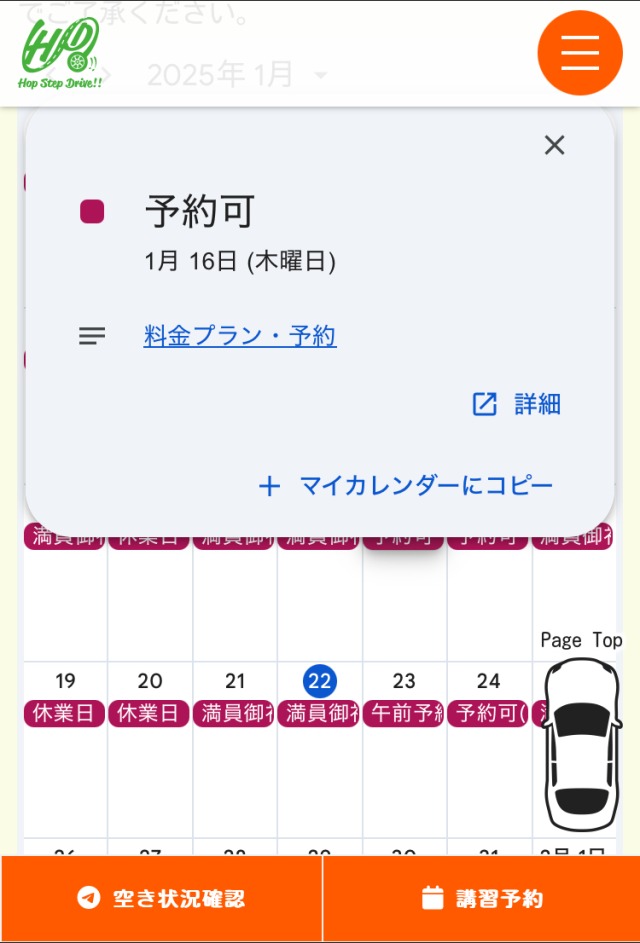

ペーパードライバー専門教習のHOP STEP DRIVE ‼です。

みなさんはガソリンってどんなタイミングで詰めるようにしていますか?

半分以下になったら詰めるようにしてるわ。

私は面倒だからなるべく減ってから入れてる。

ガソリンの給油はAさんのように「万が一のため半分以下で給油」が理想的。

でもBさんのようにこまめな給油が面倒で「Emptyランプ![]() がついてから」っていう方も多いと思います。

がついてから」っていう方も多いと思います。

でもこれはガス欠になるリスクもあるので要注意!

そこで今回は道路でガス欠になりやすいパターンや一般道路と高速道路の対応の違いを解説していきたいと思います。

道路上でガス欠発生!応急処置と解決策

走行中にガス欠が発生するとどうなるのでしょうか?

ガス欠の失敗談から学ぶ原因と症状

僕も過去にガス欠させてしまった経験があるんだ。

そんな自慢げに言われても・・・

ガス欠につながった失敗談

約10年前の出来事です。

その頃、私はトヨタのアイシスに乗っていました。

お金に余裕がなかったため、できるだけ燃費を良くしようと、ガソリンは毎回Emptyランプが点灯するまで走ってから満タンにする習慣を持っていました。

その理由は、ガソリンが少ない方が車が軽くなり、燃費が良くなると考えていたからです。

しかし、この考えが裏目に出てしまいました。

ある事情でEmptyランプが点灯しても「まだ大丈夫」と思い込み、給油せずに走り続けていました。

そして、「そろそろ給油しよう」と思い、最寄りのガソリンスタンドに向かう途中、突然アクセルを踏んでも加速しなくなりました。

「何が起こったの?」と思った瞬間、車が失速し始め、慌てて路肩に停車しました。

「ああ、ガス欠だ!」と気づいた時には手遅れで、どうすることもできず、自宅にいる親に助けを求める電話をしました。

その時、歩道を通り過ぎる小学生たちの姿が印象に残っています。

幸いにも、ガス欠から復旧するまで特に危険なことはなく、ガソリンを持ってきてくれた親には本当に感謝しています。

それ以来、ガソリンの残量が最低でも最後の1メモリになったら必ず給油するよう心がけています。

ここから見えてくる原因とガス欠の症状はこれ。

走行中にエンジンが停止するとパワーステアリングやブレーキシステムが動作しなくなり、車を制御できなくなる可能性があります。

ってことは失速して止まるだけじゃすまないかも?

そのとおり。

ガス欠は思っている以上に危険なため絶対に避けましょう。

Emptyランプ点灯からどのくらい走れる?

ではEmptyランプ点灯~停止まではどのくらい走れるのでしょうか?

日本車の場合、「残量15%ほどでEmptyランプが点灯する」仕様になっています。

そのため単純計算すると「給油タンク総量の15%×実燃費=残りの走行可能距離」

しかし、実際には道路の傾斜や発進停止なども繰り返されるためこの計算値はあくまでも参考値であって過信は禁物です。

最近の車ではディスプレイに残りの走行可能距離も表示されますが、ガソリンが更に減ってくるとその表示も「--Km」(計測不可)となりますのでかなり危険な状態となります。

「![]() ーーKm」はいつ止まるか分からないのでかなりヒヤヒヤします。

ーーKm」はいつ止まるか分からないのでかなりヒヤヒヤします。

![]() がついたら直ちに給油することが大切ね。

がついたら直ちに給油することが大切ね。

ガス欠してしまった場合の対応

道路上でガス欠が発生した場合の処置は次のようになります。

ガス欠発生時の応急処置

①完全停止前に路肩などのできるだけ安全な場所へ移動。

②「ハザードランプ」や「非常停止器材![]() 」を使用して他の交通に知らせる。

」を使用して他の交通に知らせる。

③エンジンを切り、燃料の消費を防ぐ。

まずは落ち着いて操作し、周囲交通の安全確保に努めましょう。

その後は「ガソリンの調達」が必要になるのですが、これにはいくつかの方法があります。

ガス欠の復旧方法

①支援可能なガソリンスタンドをみつける。

②ロードサービスを呼ぶ。

③知人に助けを求める。

①支援可能なガソリンスタンドを見つける

できるだけ現場の近所でガソリンの調達サービスを行っているガソリンスタンドを見つける必要があります。

現在のガソリンスタンドはセルフサービスのところが多く、常駐スタッフも少人数制となっています。

ガソリン調達のサービスを行うためにはスタッフが現場まで出張することになるため、基本的にはフルサービス対応のガソリンスタンドなどが該当します。

Googleマップなどを使って「ガソリンスタンド」を検索して問い合せてみましょう。

②ロードサービスを呼ぶ

ロードサービスを呼ぶのが一番おすすめの方法です。

契約しているロードサービスがあればガス欠時にも対応してくれます。

【JAFを利用する場合】

JAF会員であれば燃料費のみ負担(自動車保険+JAF契約は無料)で対応してくれます。

非会員の場合は32,610円(※サービスカー通行料・燃料代別途)の自己負担額が発生するのでちょっと高額です。

【自動車保険のロードアシスタンスを利用する場合】

自動車保険のロードアシスタンス特約を利用することもできます。

ロードアシスタンス特約とは?

契約車が、事故・故障・トラブルなどにより自力走行ができなくなった場合などに、救援車により問題解決や整備工場などに搬送したりするサービス。

ロードアシスタンス特約では燃料切れ(ガス欠)には10ℓの燃料供給やEV車の電欠には充電場所への搬送などが含まれています。

保険期間中に利用できる回数は通常1回限りであり、保険会社によっては自宅への救援が対象外となることもありますので、サービス内容を事前に確認することが重要です。

| 保険会社 | フリーダイヤル |

|---|---|

| ソニー損保 | 0120-101-789 |

| 東京海上日動 | 0120-616-180 |

| アクサダイレクト | 0120-699-644 |

| イーデザイン損保 | 0120-049-095 |

| SBI損保 | 0800-2222-581 |

| おとなの自動車保険 | 0120-00-2446 |

| チューリッヒ保険 | 0120-860-001 |

| 三井ダイレクト損保 | 0120-638-312 |

| 楽天損保 | 0120‐120‐5555 |

| セコム損保 | 0120-210-545 |

| あいおいニッセイ同和損保 | 0120-024-024 |

| AIG損保 | 0120-416-652 |

| 損保ジャパン | 0120-365-110 |

| 三井住友海上 | 0120-096-991 |

| 共栄火災 | 0120-044-787 |

| こくみん共済 | 0120-889-376 |

ロードサービスを使ったら翌年の等級に影響するのかな?

ロードアシスタンスは保険サービスの一部なので等級には影響しないから安心して。

③知人に助けを求める

家族や知人に助けを求める場合は、ガソリン携行缶などでガソリンを補給してもらうことになると思います。

この場合はいくつかの注意点があります。

携行缶給油の注意ポイント

①ガソリンスタンドでセルフでの携行缶への給油は禁止されている。(消防法による)

②携行缶とガソリンの取り扱いが難しい。

①自分で携行缶へガソリンを給油することは消防法で禁止されている。

携行缶をガソリンスタンドに持っていきセルフで給油する行為は消防法で禁止されているため、必ずスタンドスタッフにお願いする必要があります。

セルフスタンドでは携行缶への給油を行っていないところも多いよ。

②携行缶とガソリンの取り扱いが難しい。

取り扱いが難しい点はいくつかあります。

A.携行缶とガソリンの重さによる取り扱いの難しさ

携行缶は消防法に適合している必要があり、一般的には電気亜鉛メッキ鋼板製のものが多く見られますが、これらは非常に重いという特性があります。

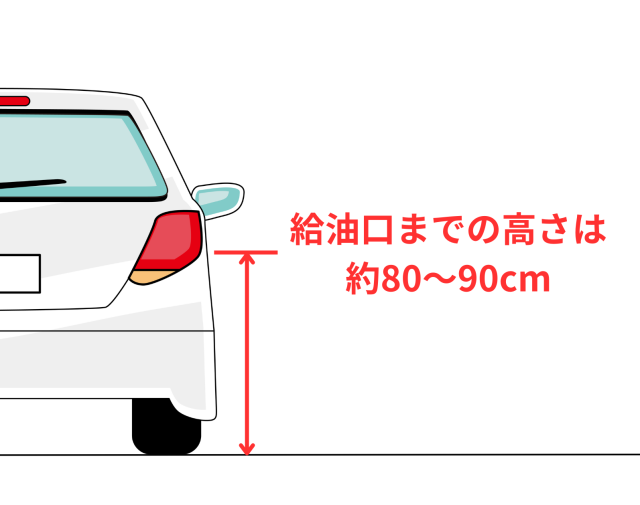

ガソリン自体の重さも影響し、ガス欠の車両の給油口まで持ち上げて給油する際には相当な負担がかかり、容量によっては作業が難しくなることがあります。

乗用車の給油口までの標準的な高さは約80~90cmですが、ガソリンが入った携行缶をその高さまで持ち上げ続けるのは成人男性にとっても容易ではありません。

そのため、高密度ポリエチレン製などの軽量な携行缶を用意するか、二人以上で給油作業を行うことが推奨されます。

B.缶内圧の上昇によるガソリン噴出の危険性

ガソリンの携行缶にはエア調整バルブがついているものがありますが、これは内部で気化したガソリンによる内圧の変化を調整して開封時にガソリンが噴出するのを防止する機能があります。

説明書きや注意書きをよく読むことね。

C.燃料品質劣化の危険性

また、ガソリンは品質が劣化するとされています。

特に車庫などで長期間放置されていたガソリンなどは気温の変化と共に品質が劣化していく可能性がありますのでそのようなガソリンは使わずに、新しいものを使用するのが鉄則です。

また携行缶にはガソリンを残さずに使い切りましょう。

ガソリン携行缶の取り扱いに注意-取り扱いを誤るとガソリンの漏えいや噴出の原因に-(発表情報)_国民生活センター

高速道路上でのガス欠は交通法違反!

道路交通法第75条の10(自動車の運転者の遵守事項)

”自動車の運転者は、高速自動車国道等において自動車を運転しようとするときは、あらかじめ、燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量又は貨物の積載の状態を点検し、必要がある場合においては、高速自動車国道等において燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量の不足のため当該自動車を運転することができなくなること又は積載している物を転落させ、若しくは飛散させることを防止するための措置を講じなければならない。”

高速道路上でガス欠を起こしてしまった場合は、上記の「自動車を運転することができなくなることを防止するための措置を講じていない行為」とみなされ、違反点数2点、反則金9000円の道路交通法違反となります。

高速利用時は燃料やタイヤ空気圧などの点検を怠らないようにしましょう。

高速道路でガス欠や車両トラブルが発生した場合の対応は?

高速道路上での車両トラブルは一般道での対応とは違うんだ。

高速道路上で車両トラブル(ガス欠含む)が発生した際の対応

①安全確保と二次被害防止が最優先(周囲への通知と避難)

②通報(110番、道路緊急ダイヤル#9910、ロードサービス)

③歩き回ったり自己対処はしない。

①安全確保と二次被害防止が最優先(周囲への通知と避難)

トラブルが発生した場合は速やかに周囲に知らせると共にできるだけ本線上ではなく車道外側線外(路肩)へ移動させます。

交通の流れに気をつけつつ、追突などの二次被害を防ぐためにハザードランプ、発煙筒、非常停止器材を使用して後続車両へトラブルが発生したことを伝えましょう。

その後は、車内で待機するのではなくガードレールなどの外側の安全な場所へ避難します。

②通報(110番、道路緊急ダイヤル#9910、ロードサービス)

避難を完了した後に警察への110番通報、道路緊急ダイヤル#9910への通報、ロードサービスへの通報を順次行っていきます。

特に#9910は高速道路上の情報掲示板やカーナビのVICSなどに故障車情報の有無が表示されますので、非常に有効な安全確保手段です。(携帯電話がない場合は非常電話で通報する)

③歩き回ったり自己対処はしない。

通報後はそのまま安全な場所で道路管理会社の救援が来るまで待機します。

仮に自分で故障の対処ができるとしても、絶対に自分で処置しようと車に近づいてはいけません。

後続車両による追突などが原因で死亡事故につながったケースが多く発生してますので安全な場所での待機が原則です。

人がはねられる重大事故につながるケース

・車外へ避難中または待機中

・事故当事者同士で話し合い中

・通報中

・路肩で修理中・タイヤチェーン脱着中

ひぇ~怖いよぉ!

まとめ

以上、運転中にガス欠になりやすいパターンや対応策をお伝えしてきました。

まとめ

・ガス欠防止には普段のこまめな給油が一番効果的!

・Emptyランプが点灯したら速やかに最寄りのガソリンスタンドへ

・ガス欠発生時はロードサービス利用がベスト!

・携行缶での給油は細心の注意が必要

・高速道路上でのガス欠は道交法違反になる

ガス欠は非常にストレスの多いトラブルです。

発生場所やタイミングによっては危険やトラブルを引き起こす原因となりますので絶対に起こさないように普段から気を付けましょう。

最後まで読んでいただきありがとうございました!