みなさんこんにちは。

ペーパードライバー専門教習のHOP STEP DRIVE !!です。

ペーパードライバーのほとんどの方が苦手としているのが「駐車」です。

駐車が苦手過ぎて挫折してペーパーになりました。

ここで取り上げる「駐車」とは、「車庫入れ及びバックでの駐車」のこと。

確かにバックの車の動きは普段の生活にはない動きを要するために混乱がつきものです。

ですが諦めずに繰り返すことで、必ずできるようになりますのでこの記事を参考にしていただければと思います。

ということで今回は車庫入れ駐車の基礎となるポイントをお伝えしていきます。

自動車教習所で教わる駐車方法は役に立つ?

ほとんどの方が免許取得のために通った自動車教習所。通い始めるときは

「自動車教習所を卒業すれば運転ができるんだ!」

と思っていたけれど、実際に家の車を運転してみると知らないことだらけなことに気がつきます。

特に車庫入れなどは全く想像がつかないことも多いはず。

確かに教習所の運転カリキュラムにも仮免許を取得した後の2段階で「縦列駐車及び方向変換」というバックの課題が存在します。

しかしながら結論をいうと、この課題をどんなに上手にできても実際の車庫入れは上手くできません。

それはなぜでしょう?

教習所の駐車課題では車庫入れが上手くできない理由

理由は2つ。

2つの理由とは?

①ほとんどの教習所では型にはめた教え方になっている

②そもそも課題自体が車庫入れを目的としていない

①ほとんどの教習所では型にはめた教え方になっている

教習所では、課題をできる限りスムーズにクリアしてもらい卒業検定の合格率を上げたがっています。

必然的に、より合格率の高い方法で教えるのが効率的です。

そのため、「後方の三角窓にポール○本目が見えたら、ハンドルを全部回しましょう。」というような型にはめた教え方になります。

当然、実際の駐車場には○本目のポールもなければ運転する車種や大きさも違いますので、この教え方では全く役に立つはずがありません。

②そもそも課題自体が車庫入れを目的としていない

そもそもこの駐車の課題は「車庫入れができるようにするための練習」ではありません。

実は目的としては、バックの最も根底の部分である「後退の特性を知ること」なのです。

後退の特性とは?

後退の特性?

後退の特性とは?

①「R(リバース)」で後退する

②ステアリング(ハンドル)操作の方向性

③内輪差や外輪差を考慮する必要性

④周囲確認の重要性

⑤ミラーや目視での距離感の把握

というようなバックするときの動作の原則や特徴、注意点などです。

この特性を理解しておくことが最も重要であり、実践的な駐車で役に立つ知識となります。

後退特性の理解に役立つゲームアプリ「駐車の達人4」

ここで、後退の特性を効率よく理解したい方におすすめのアプリがあります。

このゲームアプリではいろんなタイプの駐車スペースに、「障害物等に接触することなく効率よく駐車すること」が求められるので、俯瞰の視点や運転席の視点など視点を切り替えて感覚的にその特性を理解することが可能です。

「ハンドルをどっちに動かせばいいのかわからない」

といった駐車に関する悩みの解決にもなってくれるおすすめのアプリです。

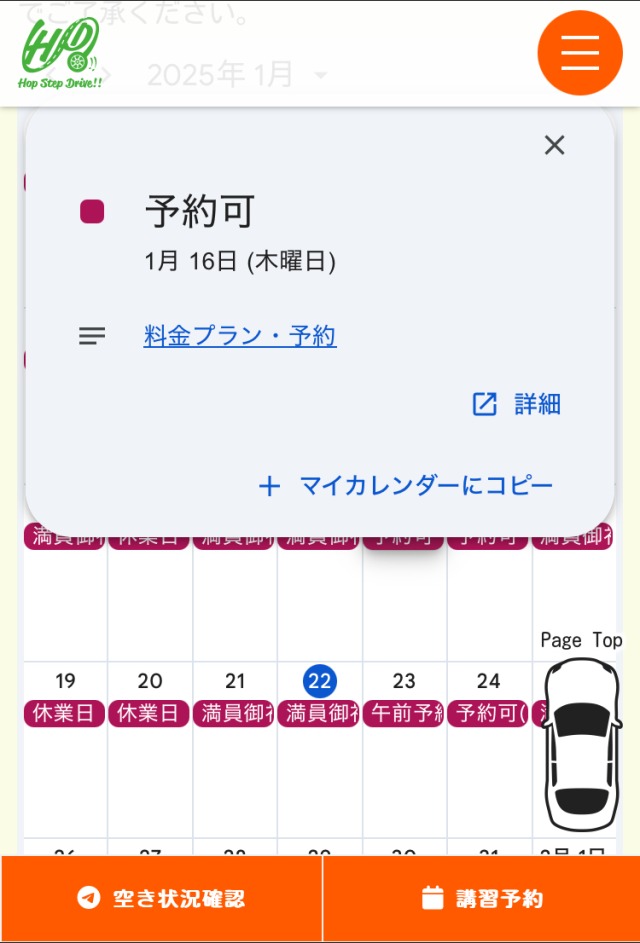

車庫入れの練習量はどのくらい必要?

まず車庫入れの練習量はどのくらい必要なのでしょうか?

大まかな練習量と理解度を知っておくことで、上達の目標にできると思います。

ただし、理解度には練習環境により個人差がありますので、上手く行かなくても継続的に練習していくことが大切です。

車庫入れ練習量(時間)の目安

| 時間数 | 理解度 |

|---|---|

| 1時間 | 後退時の操作と手順の覚え始め。「平行」「向き」「距離感」がつかめず混乱する。 |

| 2時間 | 「平行」「向き」「距離感」を少しずつつかみ始めるが、まだまだ失敗も多い。 |

| 3時間 | 動きや特性が定着し始める。少しずつ応用的な操作もできるように。 |

| 4時間 | 基本から実践的方法へ移行。実践の方法やパターンに再び混乱することも。 |

| 5時間 | 実践経験の中で、応用力/判断力/効率化/微調整が今後の課題になる。 |

※プロ指導による練習量の目安です。

あくまで主観的な目安ですが、200人以上に教えたデータを基にしています。

車庫入れ前の事前知識と予備動作を確認してみよう

車庫入れの事前知識

本格的な練習の前にこれだけは理解しておきましょう。

事前確認に必要な知識と装置

チェンジレバーポジション

「R(リバース)」→後退

「D(ドライブ)」→前進

「P(パーキング)」→停める

アクセル・ブレーキ

速度調節。

軽自動車などはクリープ(ブレーキ解除で発生する推進力)の力が弱い。

傾斜・砂利・段差によりアクセルでの調整が必要なことも。

ハンドル

ハンドル操作は左右にそれぞれ1.5回転ほど回ります。(2回転する車種もある)

最大操作量とタイヤが正面に戻る操作を事前に確認しておきましょう。

右回転→右前方・右後方へ移動 左回転→左前方・左後方へ移動

基本的に進みたい方向へ操作。

バックモニター・バックミラー

車両後方の状況や死角を確認するために必要。

レーダー・ソナー

障害物や人との距離が接近した場合に反応。

反応距離を把握することで周囲の空間を効率よく使うことが可能。

側方やサイドミラーはカバーされていない車両も多い。

アラウンドビューモニター

車や周囲の障害物を俯瞰で見た状態で確認できる。

続いてサイドミラーの基本操作です。

サイドミラーの調節

サイドミラーには角度調節機能がついています。

下向きにすると車体の近くの線や障害物が見やすくなります。

サイドミラーの調節方法

- サイドミラー調節ボタン(レバー)

- サイドミラー調節ボタン・レバーが運転席の窓側にあります。

操作したい方に切替スイッチ(L/R)を合わせて調節します。

車庫入れの事前練習

事前知識が理解できたら次の予備動作を確認してみましょう。

初めの練習はこんな感じの広くて平らな安全な場所でやってね。

これを確認してみよう!

①アクセルの微調整ができる

②アクセル⇔ブレーキの素早い切り替えができる

③ハンドル操作+前進・後退で変化する車の向きが理解できる

①アクセルの微調整ができる

アクセル操作をできるだけ細かくできるようにギアポジションは[P]に入れた状態で何度も確認してみましょう。

練習方法:「微弱なアクセル状態を続ける」、「微弱なアクセルを断続的に繰り返す」

②アクセル⇔ブレーキの素早い切り替えができる

①ができるようになってきたら、アクセル⇔ブレーキの切り替えができるように確認していきましょう。

練習方法:「ペダルを交互に踏み替える」、「少し強弱もつけてできるようにする」

③ハンドル操作+前進・後退で変化する車の向きが理解できる

ハンドル操作をした場合の動きと車体の方向の変化を確認してみましょう。

このとき、車体前方と車体後方のベクトル(指向性)が相反することも意識すること。

練習方法:左右それぞれハンドル操作量を変化させて前進と後退をする。

これが安全な車庫入れの基礎操作になるわけね。

車庫入れ駐車で意識したいポイントとは?

ここまでの操作はなんとなく理解できましたでしょうか?

まだ完全に理解ができていなくてもなんとなくで大丈夫です。

基礎部分が理解できてきたら、車庫入れの基本的な考え方を紹介していきます。

車庫入れの基本的な考え方

車庫入れ駐車は車体後部の方向を駐車位置の中心へ向ける作業である

車庫入れ駐車は車体後部の方向性が重要

車庫入れ駐車では「決めた駐車位置に対して車両後部を入れていく」ということはわかると思います。

ではもう少し具体的にはどういう動作でそれを行っているのでしょうか?

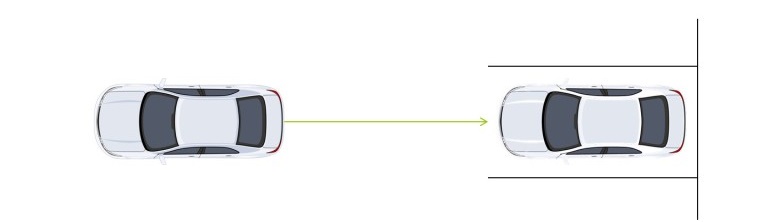

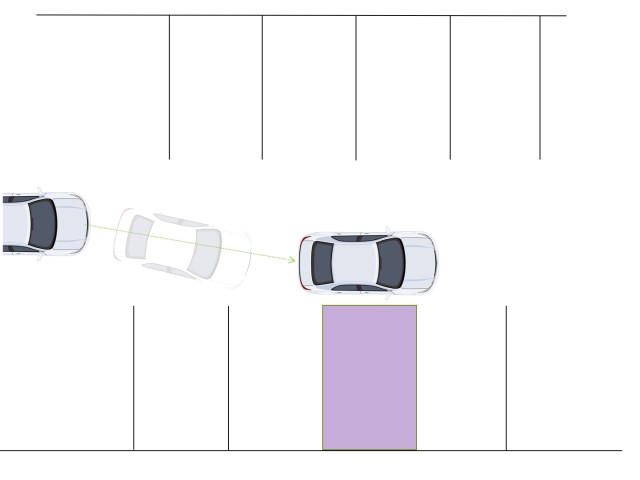

上の図は、真後ろの駐車位置に対して車両後部が真っ直ぐに向いています。

このまま真っ直ぐに後退することができれば駐車が完了しますね。

まずこの「車両後部の方向性を意識して後退する」というポイントをしっかりと頭に入れておきます。

効率の良い車庫入れ駐車とは何か?

「車両後部の方向性を意識して後退する」と書きましたがこれを守れていないとどうなるのでしょう?

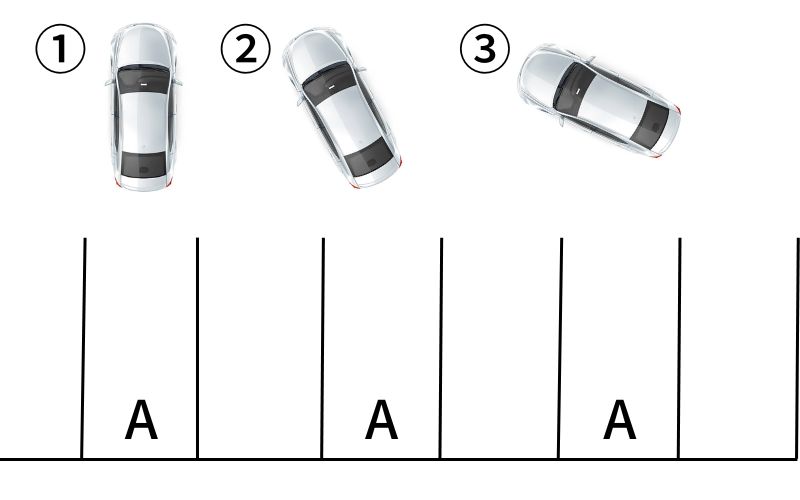

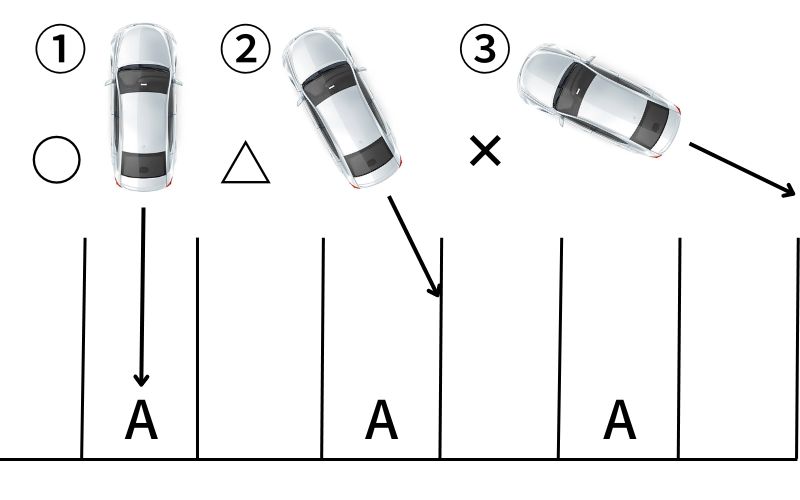

下の画像では①~③の車が後退で車庫入れしようとしています。

それぞれに一番近い「A」の駐車位置にバックで駐車するときに一番簡単なのは①~③のどれでしょうか?

答えは①ですね。

では、2番目に簡単なのは?……答えは②です。

②の場合、車両後部の方向が少し駐車位置から傾いているため、ハンドル操作をしないとはみ出してしまいます。

入庫には後退+ハンドル操作(調整)が必要になり①より多少難易度があがります。

入庫の難易度が一番高いのが③です。

車体後部の方向性が駐車位置から「大きくずれている」ので後退+ハンドル操作でも入庫できません。

前進+後退+ハンドル操作が必要になりミスをする可能性もあがります。

効率の良い駐車をするためには次のことを意識してみましょう。

効率よく車庫入れするためのポイント

後退開始前に車両後部の方向性を駐車位置の中心部に向けてから後退する

車庫入れ駐車の基本手順を覚えよう!

それでは実際の駐車の基本的な手順を見ていきましょう。

慣れないうちは一動作ごとに止まってハンドル操作をすると失敗しにくくなります。

車庫入れ駐車の基本手順①:駐車位置を決めて寄せる

最初に駐車位置を決めます。

向かって右側に駐車します。

駐車位置を決めたら図のように車をしっかりと寄せていきます。

駐車位置の線を踏まないように気をつけながら通路と車体を平行に。

慣れていないと車体が斜めになりやすいので通路にまっすぐになるように練習しましょう。

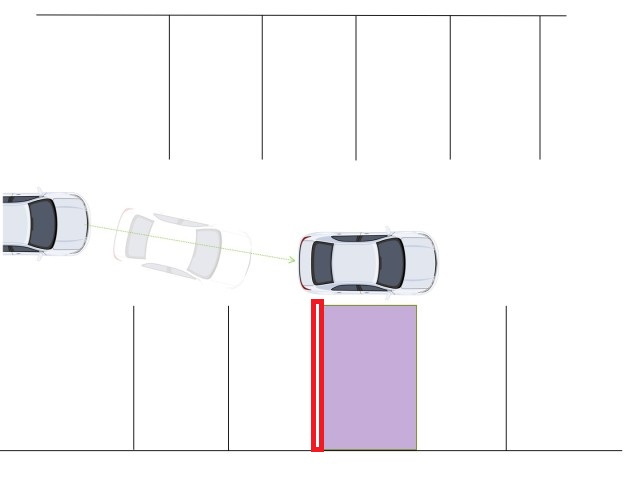

車庫入れ駐車の基本手順②:駐車位置の真横へ移動

寄せたまま車体をゆっくりと駐車位置の真横に移動します。

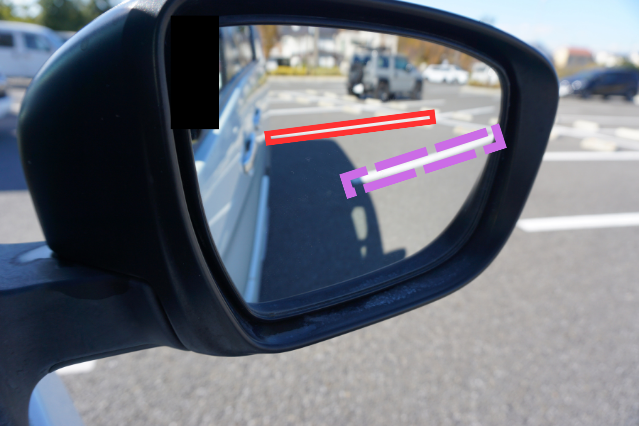

運転席の窓から見るとちょうど駐車位置が真横に見えて、後輪が駐車スペースの線(赤線)に並んでいる状態。

車体の大きさに限らず線を後輪に合わせると動きがわかりやすくなります。

後輪のあたりが見えるようにサイドミラーを下げておくとより自分の位置を把握しやすくなります。

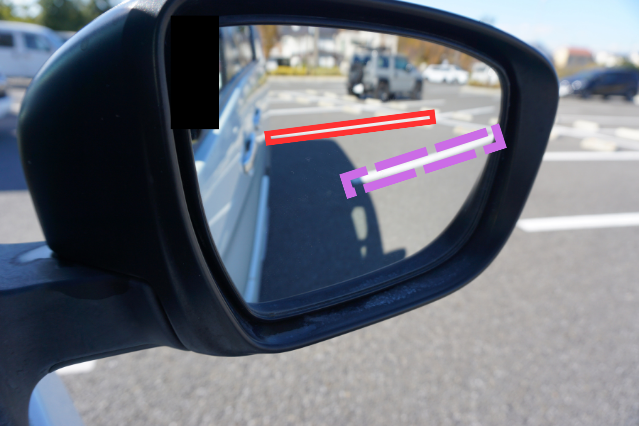

後輪のあたりに線(赤)が並んで見えています。

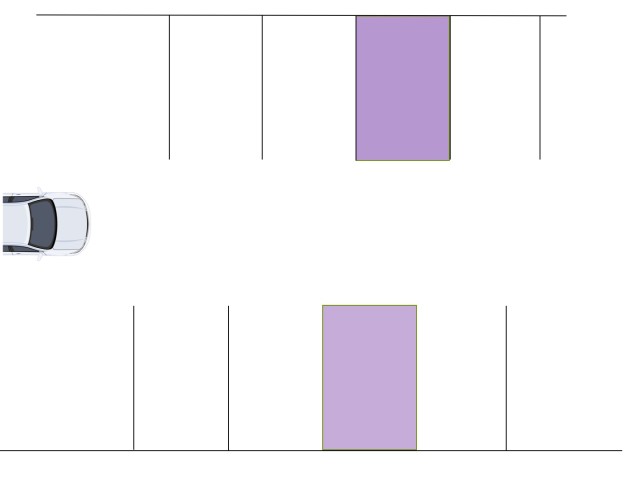

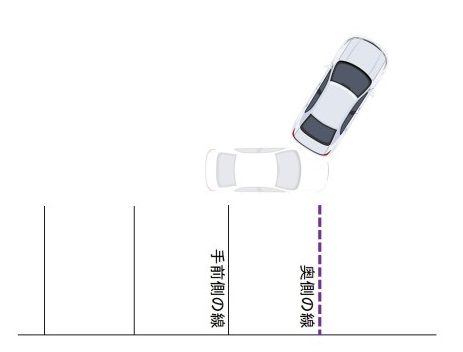

車庫入れ駐車の基本手順③:角度をつけて駐車位置に車体後部を向ける

駐車位置に来たらハンドルを左に目一杯回します。

ハンドルを左に回し前進。

車体前方が左に向かい車体後部が駐車位置に向かいます。

この時、駐車位置の奥側の線(紫の点線)が重要な線となります。

角度付けしていくと後輪に合わせた線(赤)が離れて行くと同時に、入庫する駐車スペースがミラー下に見え始めます。

その後、奥側の線(紫)がミラーの下部に見えてきます。

この時点では車体と奥側の線(紫)の間にすき間があります。

さらに進むと奥側の線の端と車体のすき間がなくなりました。

この角度が最も入りやすく間違いが少ない角度です。

後ろ側から見るとこのように駐車位置に真っ直ぐに下がることが可能な角度になっています。

運転席から見ても車体後部がしっかりと駐車位置にむいているのがわかります。

このように車体後部の方向性を駐車位置に合わせることができないと何度やってもうまく入らない原因になります。

ここまでを何度も練習しましょう。

車庫入れ駐車の基本手順④:駐車位置に車体後部を入れる

ここから後退を開始します。

シフトレバーを「R」に変えます。

タイヤの向きを正面に戻します。

運転席側のサイドミラーを見ながら見えている駐車位置に車体後部を入れていきましょう。

後退を始めながら、駐車位置(紫の枠)の中に入れていきます。

後退中のハンドル操作により、車両の進入角度を調節し車体後部を入れていきます。

この車両後部を駐車スペースに進入させていく操作は最初は難しいと思いますので何度も練習が必要です。

車庫入れ駐車の基本手順⑤:車体を駐車位置に対して平行に

車体後部が駐車位置に入り始めました。

反対側のミラーでも線の内側に入っていることを確認してみましょう。

ここでハンドルをめいっぱい右に回します。

線と車体が平行になっていきます。

両サイドミラーで平行を確認していきます。

線と平行になりました。

車庫入れ駐車の基本手順⑥:車輪止めに接輪して完了

平行になった段階でタイヤをまっすぐに戻します。

バックモニターがあればモニターを見ながらゆっくりと後退し、車輪止めに接輪させます。

接輪したら後退完了です。

接輪したらシフトレバーを「P」にします。

車庫入れ駐車の手順上の注意点は?

次に、基本手順の中で気を付けなければならない注意点がいくつかありますのでご紹介します。

手順③の角度付けでは、後輪横の線と奥側の線を混同しやすいので注意しましょう。

分かりにくい場合には端のスペースなど分かりやすい場所を選んでみてください。

車庫入れ駐車のまとめ

今回は車庫入れ駐車に必要な基本的な知識や実際の手順をお伝えしてきました。

内容をまとめると、

まとめ

・まずは後退の特性をしっかりと理解する

・アクセルやブレーキの微調整や切り替え、ハンドル操作と前進後退の動きを理解する

・駐車スペースへの角度付けや後退進入を繰り返し練習する

もちろんここでは説明できない細かな注意点などはありますが参考にしてみてください。

最後まで読んでいただきありがとうございました!