みなさんこんにちは。

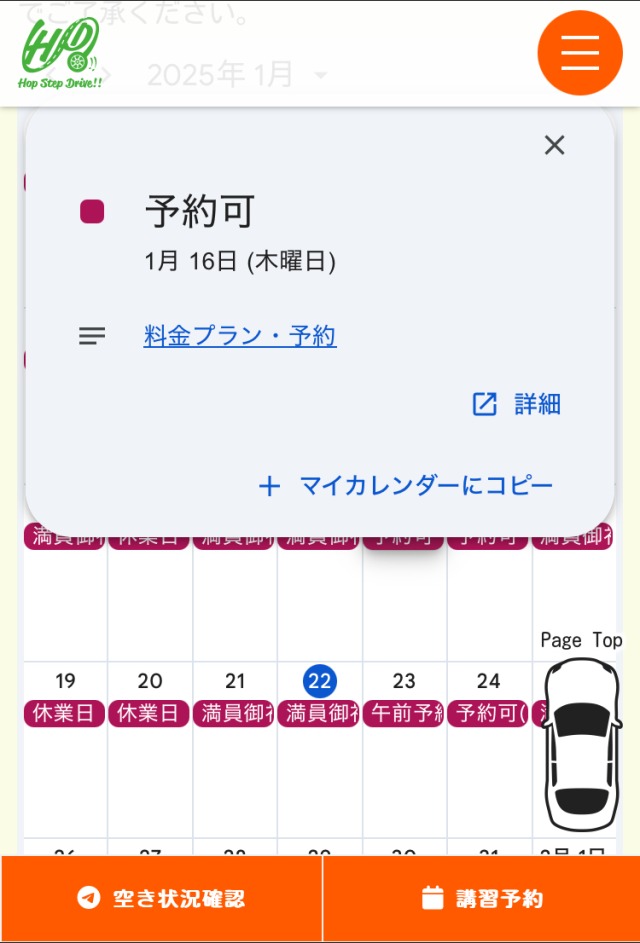

ペーパードライバー専門教習のHOP STEP DRIVE ‼です。

ドライバーのみなさんは駐車と停車の違いについて正しく理解できていますか?

運転中に所用ができてちょっとだけ路肩に停車させるということはよくあります。

この時に正しく駐停車について理解をしていない場合、法規違反やちょっとした迷惑駐車になってしまう可能性があります。

警視庁の資料によると2023年中の駐停車違反の取り締まり件数は145,311件。

意外にもかなり多くの方々が駐停車違反になっていることが分かります。

そこで今回は、駐停車違反に関する基礎知識や、迷惑駐車に遭遇した場合の対処法などをご紹介していきます。

この記事を読む利点

・違法駐車や迷惑駐車にならないためのポイントがわかる

・迷惑駐車に遭遇した場合の対処法がわかる

道路標識の駐車禁止と駐停車禁止の違い

まずは駐車と停車とはどう違うのかをおさらいしておきましょう。

駐車と停車の定義

駐車とは次のような場合の車の停止をいいます。

停車とは駐車以外の車の停止をいいます。

駐車禁止と駐停車禁止の道路標識と道路標示

道路上には標識や路面上(縁石)にペイントしてある道路標示により、駐車及び駐停車を禁止されている場所があります。

道路標識

道路標示

駐車禁止

駐停車禁止

基本的にはこれらの標識や道路標示をみて路肩に停めてもいいかの判断を行うことになります。

補助標識で「時間指定」や、「人の乗降車にかぎる」など限定されることも。

なるほど。

てことは、もしかして標識がなくても禁止される場所もあるの?

もちろんあります。

次にそこを見ていきましょう。

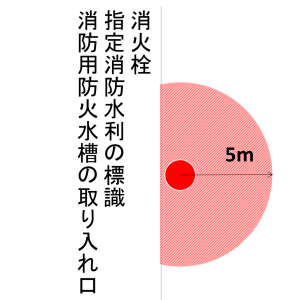

駐車禁止場所と駐停車禁止場所

つぎに、駐車禁止場所と駐停車禁止場所の違いを確認していきます。

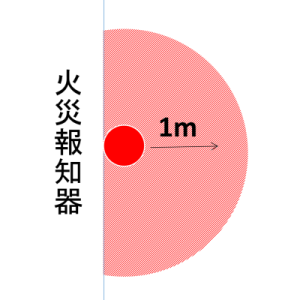

駐車禁止場所(道路交通法 第45条)

次の場所では、駐車してはいけません。

しかし、警察署長の許可を受けたときは別です。

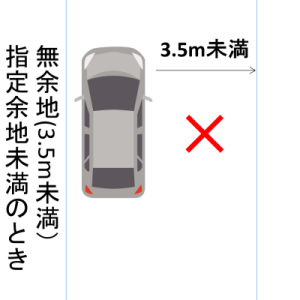

無余地駐車禁止(道路交通法 第45条の2)

ただし、貨物の積卸しを行なう場合で運転者が直ちに運転できる状態にあるとき、又は傷病者の救護のためやむを得ないときは別です。

駐車許可証を交付された車は駐車禁止場所のうち、署長が指定した日時、場所(無余地駐車違反となる場合は除く。)に駐車可能となります。

例えば、冠婚葬祭、引越し、訪問看護、訪問介護等に使われる車両などです。

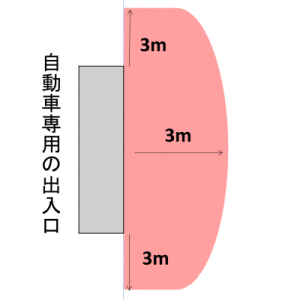

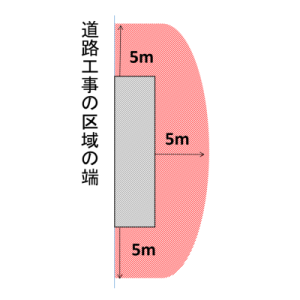

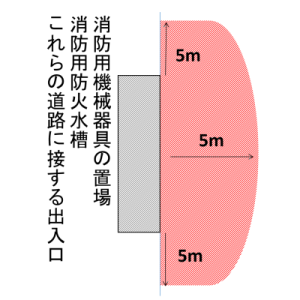

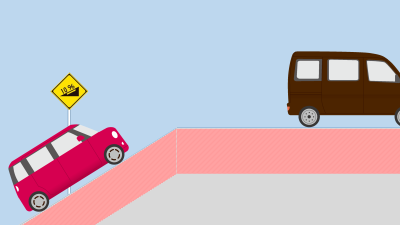

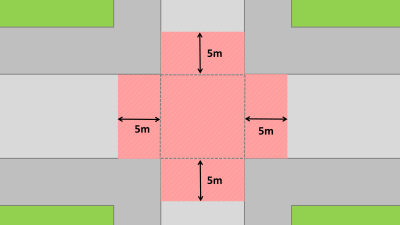

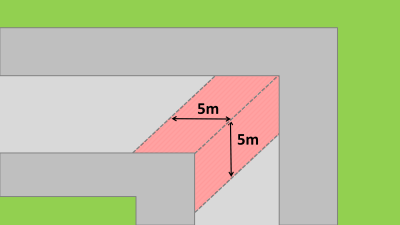

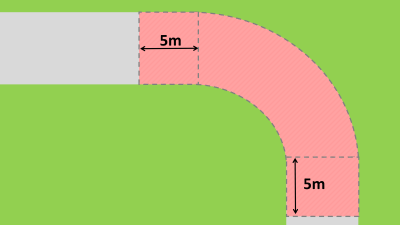

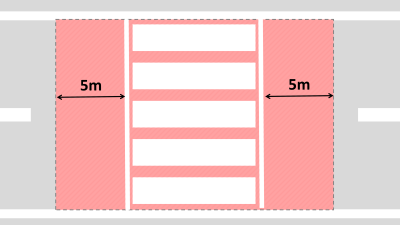

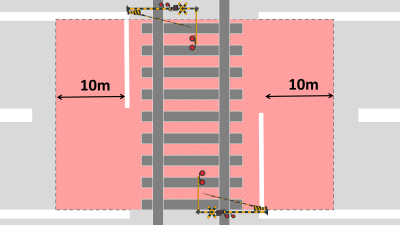

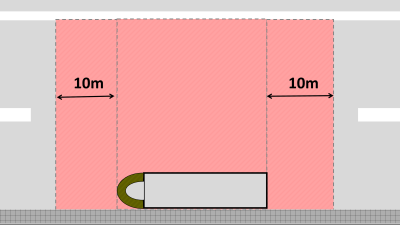

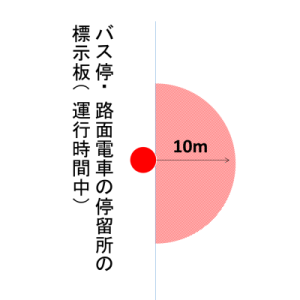

駐停車禁止場所(道路交通法 第44条)

次の場所では、駐車も停車もしてはいけません。

しかし、法令の規定や警察官の命令、危険防止のために一時停止する場合は別です。

基本的には車両放置すると他の作業などの妨げとなる可能性のある場所は駐車禁止。交通の関係上、妨げとなったり危険が考えられる場所は駐停車禁止だと考えましょう。

駐車と停車の方法

路肩に停める時はとりあえず他の車の邪魔にならないようにしっかり寄せて停めればいいんだよね?

う~ん。たしかにそうなんだけど注意すべきは車だけじゃダメなんだ。

次に車を停める方法を見ていきましょう。

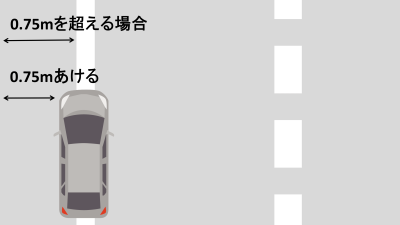

駐車や停車するときは、次の方法でしなければなりません。

(道路交通法第47条、道路交通法施行令第14条の6)

たまに歩道上に乗り上げて停めていたり、路側帯で左側に既定余地を残さず停めている車を見かけるけど、あれは違反ってこと?

そのとおり。

意外と「路肩にしっかりと寄せればいい」だけだと勘違いしている方は多いので注意が必要です。

駐車違反になってしまう勘違いしやすい駐車の方法は?

他にもこんな方法で駐車すると違反になってしまうよ。

駐車禁止されていない道路でも、勘違いしやすい駐車方法があります。

前述のように駐車の方法では「道路や車道の左端に沿うこと」が決められています。

そのため、道路の進行方向に対して逆向きに駐車することは「道路の左側端に沿ってない」ことになってしまいますのでご注意ください。

交通量の少ない道とかだとこれ以外とやっちゃいそう!

駐車違反をしてしまった場合の対応は?

ではうっかり駐車違反をしてしまった場合の対応を見ていきましょう。

駐車違反といっても次の3つのパターンに分類されます。

駐車違反の3パターン

・駐停車違反

・放置車両違反

・保管場所違反

今回は駐停車違反と放置車両違反をした場合の対処法についてみていきます。

駐停車違反をした場合の対応

駐停車違反とは「車内に人がいる状態かつ、駐車および停車が禁止されている場所で駐停車を行った場合の違反」です。

昨今では警察官だけでなく駐車監視員が駐車違反の多い区域を巡回しているので「ちょっとくらいなら大丈夫だろう」という考えは通じなくなってきています。

駐車監視員が違反の疑いのある車両を発見した場合、車内に運転者がいる場合はすみやかな移動を命じます。

警察官や駐車監視員から車両の移動を命じられたら、直ちに従いましょう。

警察官が移動を命じた際に運転者がいる場合、青切符(交通反則告知書)が切られます。

違反点数が加算され、運転者は反則金を支払う必要があります。

駐停車違反の場合は運転者が責任を負うことになります。

放置車両違反をした場合の対応

放置駐車違反とは「駐停車違反の状態で、運転者が車両を離れてすぐに移動できない状態にある場合の違反」です。

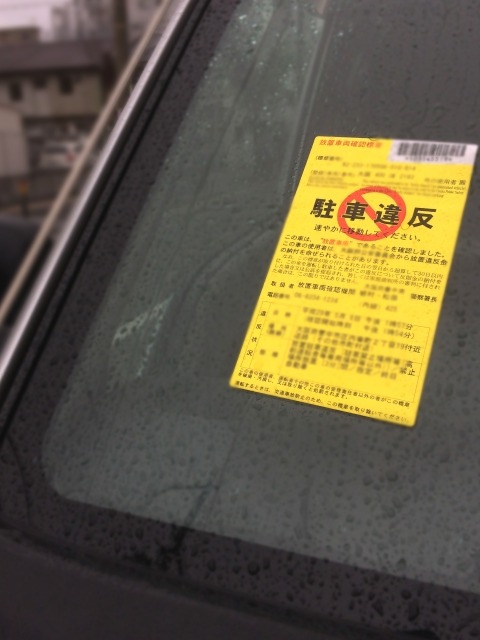

放置車両違反が発見され次第、警察や駐車監視員によって黄色ステッカー(放置車両確認標章)が車体に貼られます。

また、状況に応じてレッカー移動される可能性があります。

反則金は原則として運転者が納めますが、運転者が反則金を支払わない場合、車両の使用者(使用者とは車検証に記載のある人物)に責任が追及され、放置違反金が科されます。

さらに、レッカー車での移動が行われた場合は、移動や保管に発生した費用も納めなければなりません。

放置車両違反の場合、必ずしもその車を運転をしていなくとも車の使用者に責任追及が及ぶ場合があります。

https://www.police.pref.kanagawa.jp/kotsu/ihochusha/mesf4044.html

違反した時に貼られる放置車両確認標章って勝手に剥がしてもいいの?

剥がせる人の条件は決まっているんだ。

この「放置車両確認標章」は運転席側に張られるため張ったまま乗り続けることは危険です。

剝がして運転することが可能ですが、剝がすことができるのは「運転者」「車両の使用者」「管理責任者」に限られます。

その他の人が剝がしたり汚したりすることは禁止されていますので注意が必要です。

標章を剥がした後、最寄りの警察署に出向き反則金を納めましょう。

迷惑駐車の対処方法や対策は?

迷惑駐車に遭遇した場合、勝手にレッカー移動とかしていいのかな?

この無断駐車車両に対して勝手にレッカー移動をしたりタイヤロックをかけて移動できないようにする行為は「自力救済」と呼ばれているんだ。

仮に敷地内に勝手に知らない車が止められていたら誰しもが憤りを覚えると思います。

ですが勝手にレッカー移動したりタイヤロックをかけるなどの自力救済行為は原則的に禁止されています。

レッカー移動やタイヤロックなどの「自力救済」は原則禁止

”民事法の概念での自力救済(じりききゅうさい、じりょくきゅうさい、英: self-help、独: Selbsthilfe)とは、何らかの権利を侵害された者が、司法手続によらず実力をもって権利回復を果たすことをいう。刑事法の自救行為(じきゅうこうい)、国際法の自助・復仇がこれに該当する。これを規定した条文はないが、現代の民事法では例外を除き禁止されている。”

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E5%8A%9B%E6%95%91%E6%B8%88

これを認めてしまうと、腕力・武力・地位などを用いて実力行使できる方が有利ということになり、弱者が一方的に虐げられる反社会的な行為が横行してしまうからです。

また、注意書きなどを窓ガラスなどにべったりと糊付けしてしまう行為などは、走行の視界を妨げる恐れがあり「物の効用を害する行為」ということになりますので、刑法261条の器物損壊罪にあたる可能性もありますので避けましょう。

無断駐車への罰金は支払い義務なし

駐車場に「無断駐車は通報し金3万円申し受けます。」とか書いておけばお金を払ってもらえるの?

駐車場の看板に「無断駐車は〇万円を申し受けます。」などに対しては法的根拠も支払い義務もありません。(刑法第249条)

そのため仮に無断駐車を敷地内で発見してもお金の支払いを強要することはできません。

ただし、看板自体には予防的な意味で一定の効力が期待できるかもしれません。

公道上か私有地内かで対応が異なる

無断駐車の対策としては、公道上での迷惑駐車の場合には、警察に通報することで違法性のある駐車車両なのかを判断してもらいます。

私有地内の場合には警察は民事不介入の原則がありますので対応してくれません。

ですので、直接的に運転者本人に注意を伝えるか無断駐車の対策アイテムを活用してみるのもいいかもしれません。

違法駐車の撃退グッズを活用しよう!

直接注意も怖いし本人が現れるまで待つのも嫌。なんか対策あるの?

そういった場合に役立つのが、様々な迷惑駐車撃退グッズです。

基本的にはチェーンやパイロンなどを使って予防するのが1番効果的です。

それでも無断駐車された場合には、駐車違反に使われる放置車両確認標章と見た目がそっくりなステッカーなども発売されていますので利用してみるのもいいかもしれません。

こちらの商品は張ってはがせるタイプですので、糊の跡がつくこともなくこちらの主張がしっかりと伝わるアイテムです。

迷惑駐車予防・対策グッズ

まとめ

今回は

駐停車違反に関する基礎知識や対応、迷惑駐車に遭遇した場合の対処法などをご紹介してきました。

道路交通法では駐車や停車に関する様々な規定などがありますので、正しい知識を持って停める場所を選んでいきましょう!